कुमार विश्वास को पांच लाख परफार्मेन्स के मिलते हैं, कविता के नहीं : उदय प्रताप सिंह

ब्रज गरिमा सम्मान, डॉ. शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ सम्मान, पेरामारीवू विश्वविद्यालय, सूरीनाम द्वारा आचार्य की मानद उपाधि के साथ यश भारती सम्मान, डॉ.बृजेन्द्र अवस्थी सम्मान, गुरु चन्द्रिका प्रसाद सम्मान, शायरे-यक़ज़हती सम्मान, भोपाल, साहित्य शिरोमणि, उत्तर प्रदेश, विद्रोही स्मृति सम्मान आदि सम्मानों से विभूषित और ‘देखता कौन है’ नामक कालजयी काव्य-संग्रह के लिए प्रसिद्ध उदय प्रताप सिंह की पहचान साहित्य के सुरुचिपूर्ण अध्येता, कुशल शिक्षक, प्रखर विचारक, जनप्रिय सांसद तथा संवेदनशील बेबाक कवि के रूप में है। इनकर जन्म सन् 1932 में मैनपुरी में हुआ। मुलायम सिंह के गुरु एवं कॅलीग रहे उदय प्रताप सिंह जी ने लोकसभा सदस्य के रूप में (1989), सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, (1997-2000), सदस्य राज्यसभा (2002-2008), उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष (2012-2017) आदि पदों को सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त वो, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की स्थायी समिति, संयुक्त समिति, वेतन-भत्ता सलाहकार समिति रेलवे आदि विभिन्न समीतियों के सदस्य भी रहे। अशोक श्रीवास्तव ‘कुमुद’ ने इनसे, इनकी रचनाधर्मिता तथा इनके सामाजिक राजनीतिक जीवन और विचारधारा पर विस्तृत बातचीत की है। प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंश-

|

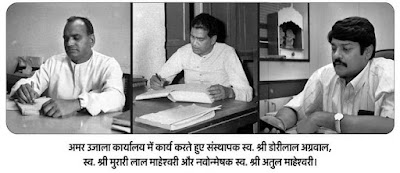

| लखनऊ में उदय प्रताप सिंह के आवास पर उनका इंटरव्यू मोबाइल में रिकार्ड करते अशोक श्रीवास्तव ‘कुमुद’, साथ में सिद्धार्थ पांडेय और इम्तियाज़ अहमद ग़ाज़ी। |

सवाल: आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई ?

जवाब: मेरे घर का वातावरण बड़ा काव्यमय था। शिक्षित, संयुक्त परिवार था। मेरे बाबा, चौधरी गिरवर सिंह के चार पुत्र हुए। हमारे पिता जी सबसे छोटे थे और शिकोहाबाद में रहते थे। घर में सब काव्य प्रेमी थे। शाम को साथ-साथ खाना खाने के समय होने वाली बातों में ज्यादातर कविता की ही बात होती थी। जब मैंने हाईस्कूल पास किया तब बड़े ताऊ ने मुझे बंगाल से छपी एक किताब कविता कौमदी लाकर दी। हिंदूस्तान के उस समय के लगभग सारे कवियों की कविताएं उसमें थी। इस माहौल में कविता के बीज वहीं से पड़े होंगे। फिर जब हम बड़े हुए तो हम कविता लिखना शुरू किए। ऐसा हुआ कि जब मैं इण्टरमीडिएट में पढ़ रहा था, प्रोफेसर सागर साहब जो हमारे रिश्तेदार भी थे, उन्होंने एक दिन कहा कि तुमसे हमने कहा था कविता का ट्रांसलेशन करके लाने को, तुम नहीं लाये। तब मैंने कीट्स की एक पोयम का हिंदी अनुवाद करके उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि इसे क्या तुम लिखे हो? मैंने कहा, हां। उन्होंने कहा, इसे पूरा करो। उन्होंने उसमें, फिर कुछ सुधार भी किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो। जब हम बीए में पहुंचे तो बकायदा कवि सम्मेलनों में जाने लगा था। सन् 56 में जब हमारा कन्वोकेशन हुआ, उसमें लाल बहादुर शास्त्री आए थे। हमारे कॉलेज के मैनेजर रघुवीर सिंह, एम पी थे। उन्होंने एक कवि सम्मेलन करवाया, उसमें एक पूरी कविता हमने भी सुना दी थी। इस कविता की बड़ी तारीफ हुई। सन् 55-56 में जगत प्रसाद चतुर्वेदी, सूचना अधिकारी थे, वो मैनपुरी के नुमाइश में हमको ले गये वहां मैंने एक कविता पढ़ी। वहां से हम कविसम्मेलनों में चलने लगे।

सवाल: आपकी रचनाओं में तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, आपके द्वारा किए चित्रण पर आपका क्या विचार है। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों/सौहार्द को सुधारने मे यह कैसे मददगार हो सकता है?

जवाब: राम पर जो कुछ अयोध्या में चल रहा था। उस पर मैंने लिखा था कि राम को हम छोटा कर रहे हैं। राम रोम रोम में रमे हैं। पूरे संसार में व्याप्त, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान हैं। जब राम का जन्म हुआ तो देवताओं ने धरती पर पुष्प वर्षा की। इस प्रतीक के क्या मतलब हैं कि सारी धरा धाम के राम हैं तभी तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जो जरा भी ईश्वर के बारे में जाना वो समझ गया कि भगवान सबका है। भगवान दया, क्षमा, करूणा, ममता, प्रेम-परोपकार, भाईचारा इन सबका मिला जुला नाम है। धर्म घृणा नही सिखाता अगर सिखाता है तो अधर्म है कुधर्म है। जो दूसरे के धर्मों से घृणा करता है वो धर्म कुधर्म है। हिंदंुस्तान की हिंदी फिल्मों के पांच बड़े भजन निकालिए, लिखे साहिर ने, गाये रफी ने, संगीत नौशाद का है। मुसलमानों के गाये हुए भजन हैं। मैंने लिखा कि हमें मिली हुई, हिंदंुस्तान की महान संस्कृति की विरासत, किसी एक की देन नहीं है। यहां आर्य, मुसलमान, सूफी संत आए, सब कुछ न कुछ दे गए। कुछ हमारे वेदों से भी आया कुछ दूसरे धर्मों से आया। गुरू नानक ने भी कुछ कहा। एक उपवन में कई तरह के रंग, फल, फूल और पेड़-पौधे होते हैं। एक विष बेल, अमर बेल किसी पेड़ पर निकल जाय तो सब सूखकर बरबाद हो जाते हैं। एक आदमी गड़बड़ करेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम सब का कर्तव्य भी है। अंत में जो मैंने निचोड़ लिखा है कि दुनिया में प्रेम की बहुत जरूरत है। प्रेम जो आकर्षण का प्रेम होता है वही प्रेम नहीं होता प्रेम से हम आपसे बात करें आप हमसे बात करें हम औरों से बात करें।

सवाल: कविता का स्वरूप, स्वहिताय या परहिताय या कुछ और होना चाहिए ?

जवाब: कविता केवल अपने लिए नहीं है। दुनिया के दुखों को सुनना और कविता में लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कविता, हमने अपने बारे में, अपने प्रेम के बारे में बहुत कम लिखी। साहित्य समाज का दर्पण है लेकिन इसके साथ मैं यह भी मानता हूं कि एमएलए., एमएलसी, तो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं लेकिन कवि समाज का जन्मजात प्रतिनिधि है। कबीर ने जनता के लिए लिखा। जनहिताय ही कविता में ज्यादातर लिखा गया। इसलिए कविता परहिताय होती है, स्वहिताय नहीं होती। यह मैं मानता हूं।

सवाल: वर्तमान दौर में जबकि छंद मुक्त कविताओं ने हिंदी साहित्य में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। तब कविता में छंदो की उपयोगिता पर आपका क्या विचार है ?

जवाब: अज्ञेय जी अंग्रेजी के विद्वान थे। इंगलैंड में एक आंदोलन चला, एक्सपेरिमेंटलपोएट्री। उसी के आधार पर उन्होंने यहां प्रयोगवादी कविता या नयी कविता, छंदमुक्त कविता का आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि जब हम छंद के चक्कर में पड़ जाते हैं तो कविता में जो बात, जो भाव हम कहना चाहते हैं वो बात हम नहीं कह पाते। कविता का एक परिभाषा यह भी है कि सुनने के बाद जो आपका पीछा करे। सोचने पर आपको चिंतन पे, मजबूर करे, वो कविता है, वो विचार है। लेकिन ये जो प्रयोगवादी कविता, नयी कविता है बाद में ठोस कविता हुई फिर अकविता भी हुई फिर कविता के जितने भी बंधन हैं सब तोड़ दिये। उनकी कविता हुई वो विचारवान कविता थी। दो ग्रुप हो गये कवियों के, एक हो गये मंचीय कवि और एक हो गये पुस्तकीय कवि। नयी कविता की तार सप्तक की कविताएं है हालांकि मुझे बहुत पसंद हैं। गिरिजा शंकर माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जिन्होंने कविताएं लिखी है । ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं। मैं कविता में भेद नहीं करता। छंदमुक्त भी अच्छी कविता है उसने हिंदी की अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ाई और अच्छे विचार पैदा किए। बुद्धिमान लोग तो जानते हैं कि दोनो कविताएं अच्छी हैं लेकिन कुछ पेशेवर लोग मानते हैं कि वो लोग तो भाट हैं, चारण है, मंचो पर कविता पढ़ते हैं और कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि वो लोग अहंकारी हैं हमको कवि ही नहीं मानते। यह विवाद तो चलता रहता है। मैं इस विवाद में मैं नहीं पड़ा।

सवाल: कविता के मुकाबले ग़़ज़ल की लोकप्रियता ज़्यादा है, ऐसा क्यों ?

जवाब: एक जमाने में श्रोताओं को बड़ी फुरसत थी। कवि बड़ी कविता सुनाते थे और लोग सुनते थे। अब सुनने और सुनाने वाले, दोनों लोगों को ज्यादा फुर्सत नहीं है।कविताओं पर लोगों का कंसंट्रेशन भी ज्यादा नहीं है। दोहों का प्रचलन हुआ दो लाईन की छोटी कविता में अपनी बात पूरी हुई। ग़ज़ल के अंदर क्या फायदा है, गजल में हर शेर अपने आप में पूरा होता है। गीत और ग़ज़ल में मुख्य अंतर क्या है? गीत में विषय की निरंतरता रहती है। जिस विषय पर लिखेंगे उसी विषय पर लिखेंगे। ग़ज़ल में हर शेर एक दूसरे से मुक्त होता है। उनमें आपस में संबंध हो या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। दूसरा ग़ज़ल में प्रतीक के माध्यम से बहुत कुछ कहा जाता है। ग़़ज़ल के अंदर एक बड़ा आकर्षण ये भी हुआ कि एक-एक बात को अलग-अलग प्रतीकों के माध्यम से भी कहा गया। एक ग़ज़ल में पांच या ज्यादा शेर होते हैं। पांच शेर कहे और बात पूरी हो गई। दूसरा आकर्षण यह है कि ग़ज़ल गाकर पढ़ी जाती है। ग़ज़ल के अंदर स्कोप बहुत है। एक ही गजल मे श्रृंगार के साथ-साथ राजनीति की भी बात कही जाती है। सरकार के प्रति क्रांति की आवाहन भी किया जाता है। बात सीधे दिल पर चोट करती है।

सवाल: नये ग़ज़लकार के लिए कौन-कौन बातों का ज्ञान ज़रूरी है ?

जवाब: मेरा अनुभव यह है कि जब तक आपको हजार दो हजार शेर दूसरों के याद न हो तब तक आप अच्छे शायर नहीं हो सकते। इसके लिए दूसरे शायर को पढ़ना-सुनना बहुत ज़रूरी है। ग़ज़ल के लिए बह्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लोग यह तक नहीं जानते कि मतला-मक़ता किसे कहते हैं? शेर किसे कहते हैं? रदीफ़-क़ाफ़िया क्या है ? ठीक-ठीक जानते भी नहीं हैं बस लिखना शुरू कर दिये हैं। बहुत से लोग 20 मात्रा से लिखना शुरू करते हैं परंतु एक शेर 21 मात्रा का है दूसरा कम या ज़्यादा। उन्हें मालूम नहीं पड़ता लेकिन उस्ताद लोग पकड़ लेते हैं। हम उच्चारण भी ग़लत करते हैं। ग़़ज़ल को गजल कहते हैं। उच्चारण सही होना चाहिए। मैंने भाषाओं पर बड़ा काम किया है। उच्चारण का बड़ा अंतर है। उर्दू ग़ज़ल में मान्यता है कि जिस भाषा का शब्द इस्तेमाल करें, उसका सही उच्चारण और सही अर्थ मालूम होना चाहिए।

सवाल: देश-विदेश में आयोजित अनेक कवि सम्मेलन या मुशायरों में, आपने मंच से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। ऐसे किसी कविसम्मेलन या मुशायरे से संबंधित किसी खास संस्मरण के बारे में आप गुफ़्तगू के पाठकों को बताएँ।

जवाब: अखिलेश मिश्र आईएएस हैं, कवि भी हैं। उन्होंने ग़ज़ल पर एक कार्यशाला चलायी। उसमें कई बड़े शायर आए। उन सबने बताया कि ग़़ज़़ल कैसे लिखी जाती है। मैं उसमें अध्यक्षता कर रहा था। सबसे बाद में मैंने कहा कि दूसरों को पढ़िए, उनको समझिए, याद रखिए। वहां बैठा हुए एक लड़के ने पूछ लिया कि आप बड़ा कवि किसको कहते हैं। मैंने कहा, यह तो अपनी-अपनी पसंद है। कोई दिनकर जी को बड़ा कवि मानता है, कोई किसी और को। फिर उस लड़के ने प्रश्न किया कि कुमार विश्वास जी 5 लाख रूपया लेते हैं तो क्या वो हिंदुस्तान में सबसे बड़े कवि हैं ? तब उस पर मैंने कहा कि कुमार विश्वास बहुत विद्वान हैं। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा विचारक है। लेकिन उनको जो पांच लाख रुपये जो मिलते है, वो उनकी कविता के नहीं मिलते। वो उसकी परफार्मेंस के मिलते हैं। दो चीजें हो गई; एक कविता, दूसरी परफार्मेंस। अब जैसे राखी सावंत को दस लाख रूपये मिलते है तो वो परफार्मेंस के मिलते हैं। उसमे कविता तो नहीं है। मैंने फिर कहा कि कुमार विश्वास को तो पांच लाख ही मिलते है राखी सावंत को दस लाख रुपये और कपिल शर्मा को और भी ज्यादा मिलते हैं। ये परफार्मेंस के हैं। राखी सावंत और कपिल शर्मा तो कवि नहीं है। एक अख़बार ने इस बातचीत की पूरी खबर को छाप दिया। वो कुमार विश्वास ने पढ़ा। कुमार विश्वास के पूछने पर मैंने कहा कि कार्यशाला में तुम्हारे जानने वाले बहुत लोग थे। मैंने उनके नाम लिए। मैंने कहा कि उनसे पूछिए कि मैंने आपकी कितनी तारीफ की, आप मेरे बहुत निकट एवं प्रिय हैं। बहुत पढ़े-लिखे विद्वान हैं। आपको वक्त पर बहुत अच्छी कविता याद आ जाती है। लेकिन पांच लाख रूपये जो मिलते हैं, वो परफार्मेंस के मिलते हैं। मैंने इसमें क्या झूठ कह दिया है। ये तुमसे भी कह रहा हूं, तुम अगर ठुमकी मारकर, गाकर न सुनाओ तो पांच लाख क्या पांच रुपया नहीं मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि हां ये बात सही है।

सवाल: प्रारंभिक दिनों में आपका झुकाव मार्क्सवाद की तरफ रहा, परंतु फिर समाजवादी विचारधारा से जुड़ गये। ऐसा क्यों ?

जवाब: यह बात सही है कि मैं मार्क्सवादी था। मैंने बीए में मार्क्सवाद का अध्ययन किया था। उन दिनों आगरा में वामपथियों का बड़ा जोर था। जब लोहिया जी फर्रूखाबाद से चुनाव लड़े तो उस समय, उनकी चुनाव क्षेत्र में हमारा गांव आता था। मार्क्सवादी पार्टी ने हमसे कहा कि हमारा कोई आदमी नहीं लड़ रहा है, लोहिया जी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी हमारे विचार के नजदीक है तो क्यों न हम समाजवादी को सपोर्ट करें। हम एक दिन लोहिया जी के पास गये। उनसे कहा कि वोट तो हम आपको दे ही रहे हैं लेकिन आप हमारे गांव चलें। वो वहां थोड़ी देर के लिए गये। फिर उनसे और मुलाकात हुई। एक बार हमने लोहिया जी से यही प्रश्न किया जो आपने हमसे प्रश्न किया। उस जवाब में ही आपको, आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। मैंने कहा, आपने अपनी पीएचडी में मार्क्स का अध्ययन किया है और जो आपका एक लेख छपा था उसमें भी आपने मार्क्स की तरीफ की है फिर आपने अलग समाजवादी पार्टी क्यों बनाई। लोहिया जी ने कहा कि मार्क्स के समाज और हमारे समाज में एक बड़ा अंतर है। वहाँ वर्ग संघर्ष था। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की थी। हमारे यहां वर्ण संघर्ष है। वर्ग और वर्ण संघर्ष में अंतर है। वर्ग बदल सकता है, तरल है, जैसे गरीब, अमीर हो सकता है, अमीर, गरीब हो सकता है, परंतु यहां ब्राम्हण कभी नहीं बदल सकता। वह ब्राम्हण ही रहेगा। ठाकुर, ब्राम्हण नहीं हो सकता। छोटी जाति का तो हो ही नहीं सकता। लोहिया जी ने साफ कहा कि वहां वर्ग संघर्ष है। हमारे यहां वर्ण संघर्ष है। इसलिए वहां का सिद्धांत यहां नहीं चलेगा। मार्क्स की परिभाषा के अनुसार किसान कैपिटलिस्ट है। खेत, बैल उसका कैपिटल है परंतु हमारे यहां किसानों की स्थिति, उनके सर्वहारा से भी बुरी है। उनका सर्वहारा कभी फांसी नहीं लगाता। हमारा किसान फांसी लगाकर मर जाता है। हमारे देश की ऐसी परिस्थितियों में मार्क्सवाद नहीं चल सकता। यह हमारी समझ में आ गया इसलिए हम समाजवादी हो गए।

सवाल: वर्ष 2024 तक आते-आते वामपंथ इतना कमजोर क्यों हो गया?

जवाब: वामपंथ कमजोर नहीं हुआ यह कुप्रचार हुआ। ओलिगार्की, डेमोक्रैसी का बिगड़ा हुआ रूप है, उसमें चंद हाथों में सत्ता आ जाती है। अरस्तु ,प्लेटो से लेकर अंबेडकर सहित सभी विद्वानों ने कहा कि पूंजी, धर्म और राजनीति, इन तीनों का घालमेल नहीं होना चाहिए। आज हिंदूस्तान में इन तीनों का घालमेल है। धर्म मनुष्य की कमजोरी है। धर्म एक अफीम है, जिसे चटा दो, उसकी बुद्धि मारी जाती है। धर्म तो यह कहता है कि जो कह दिया उसे मान लो। इस समय जो खास मुद्दे हैं, पढ़ाई कैसी हो, मंहगाई कम कैसे हो, रोजगार कैसे मिले? सब पर धर्म का पर्दा पड़ गया है। अब धर्म पूंजी राजनीति तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एक सरकारी आंकड़ा यह भी है कि 73 परसेंट दौलत, एक परसेंट लोगों के पास है और बाकी दौलत 99 परसेंट लोगों के पास है। आप के प्रीएम्बल में यह लिखा है कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे। क्या यहां आर्थिक न्याय है? यह तो आप संविधान के खिलाफ चलरहे हो। इन बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं। कहा गया कि यह तो वामपंथियों का प्रचार है और धर्म को आगे ले आए इसलिए वामपंथ कमजोर हो रहा है। लेकिन हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वामपंथ को लोग समझते नहीं और धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं।

प्रश्न: क्या यह कहा जा सकता है कि वामपंथ अपने आपको समझाने में असफल हैं?

उत्तर: वामपंथी क्यों समझाए आपमें विवेक है कि नहीं। आप अपने बच्चे को विवेक देंगे और दूसरे को कहेंगे धर्म दो। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और आप हिंदी आगे बढ़ाओ का नारा भी लगाएंगे। आजकल दोहरी राजनीति चल रही है। यह धर्म के नाम पर चल रही है। यह राजनीति पहले बहुत कम थी। वामपंथ कमजोर नहीं हो रहा है। वामपंथ को समझने के लिए अकल चाहिए। आदमी अकल से बड़ा घबड़ाता है। वामपंथ में कोई कमी नहीं है। बामपंथ, बुद्धिमानों के लिए है। मूर्खों के लिए यह नहीं है। यहाँ मूर्खों की संख्या ज्यादा है और बुद्धिमानों की कमी है।

(गुफ़्तगू के जुलाई-सितंबर 2024 अंक में प्रकाशित )