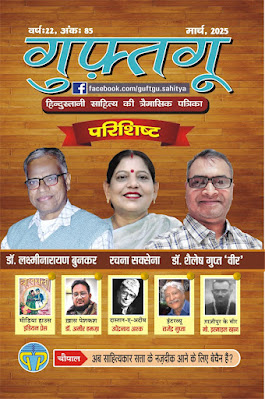

आज का तंत्र कह रहा है कि आप अपने काम से काम रखिए: राजेंद्र गुप्त

|

| राजेंद्र गुप्ता से बातचीत करते अशोक श्रीवास्तव कुमुद |

फिल्म, टीवी और नाटकों में संजीदा और सजीव अभिनय के लिए मशहूर, पानीपत पंजाब के एक व्यवसायी परिवार में जन्मे राजेन्द्र गुप्त ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पानीपत और स्नातक की उपाधि कुरूक्षेत्र विष्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात एन. एस. डी. दिल्ली से निर्देशन में स्नातकोत्तर किया। फिल्म, टीवी और नाटकों में अभिनय एवं निर्देशन के अतिरिक्त हिन्दी कविता-कहानियां के पाठ के सैकड़ों वीडियो ‘राजेंद्र गुप्त वाच’ नामक यूट्यूब चैनेल पर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा टीवी सीरियल में अभिनय करने हेतु लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। आस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित, लगान फिल्म में गांव के मुखिया की चर्चित भूमिका निभाने के साथ-साथ, तनु वेड्स मनु में (राजेंद्र त्रिवेदी के रूप में), पान सिंह तोमर (खेल प्रशिक्षक के रूप में), पीएम नरेंद्र मोदी (दामोदरदास मोदी के रूप में), सूर्यवंशी (नईम खान के रूप में) टीवी सीरियल इंतज़ार (स्टेशन मास्टर के रूप में), चंद्रकांता (पंडित जगरनाथ/शनि के रूप में), शक्तिमान (डॉ. विश्वास के रूप में) और साया (जगत नारायण के रूप में) सहित बहुत सारे नाटकों जैसे अंधायुग, जीना इसी का नाम है। पटकथा, जिन्ना आदि में अविस्मरणीय अभिनय के साथ-साथ कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। राजेंद्र गुप्ता के मुंबई, कान्दीवली स्थित आवास पर अशोक श्रीवास्तव ‘कुमुद’ ने उसने मुलाकात करके विस्तृत बातचीत की है। प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंश-

सवाल:एक व्यवसायी पारिवारिक माहौल में, रहते हुए भी आप अभिनय और थिएटर की तरफ कैसे मुड़ गए ?

जवाब: जहां जाना होता है, डेस्टिनी अपने आप ही आपको ले जाती है। थोड़ी हमारी कोशिश भी थी। नाटक के सिवा हमें किसी और चीज में मजा नहीं आता था। जब स्कूल-कालेज में हम नाटक करते थे तो उसमें मुझे मजा आता था, पढ़ाई में मन बिल्कुल नही लगता था। नाटकों के प्रति जबरदस्त आकर्षण ही मुझे खींचकर, अभिनय की दुनिया में ले आया।

सवाल: आपने एन एस डी में निर्देशन का कोर्स किया है, मगर आपने अभिनेता के रूप में काम किया है ?

जवाब: एन एस डी ने तो एक्चुअली मुझे डायरेक्टर ही बनाना चाहा था। हर एक स्टूडेंट्स की काबलियत और एप्टीच्यूड देखकर, वो लोग तय करते थे, कि कहां कौन ज्यादा सूट करता है। कौन, किस ब्रांच में जाएगा। मैं हिंदी बेल्ट से आया था तो मेरी भाषा उच्चारण वगैरह स्वाभाविक रूप में ठीक-ठाक था। नाटक और थिएटर के अंदर वो पहली चीज होती है। वही देखकर शायद उन लोगों ने मुझे एक्टिंग में भेज दिया था कि अच्छा, ये तो अच्छी आवाज के साथ-साथ बढ़िया जुबान वाला है। शुरुआती दो साल की पढ़ाई मैंने एक्टिंग में ही की थी लेकिन मैंने तीसरे साल में आप्टआऊट किया था कि नहीं मुझे एक्टिंग में आगे कंटीन्यू नहीं करना है। मुझे डायरेक्शन में जाना है। दरअसल मुझे लगने लगा था कि मैं एक्टिंग सीख नहीं पा रहा हूं। जो मैं अंदर से चाहता हूं, वो एक्टिंग कर नहीं पा रहा हूं। आज तो शब्द दे सकता हूं उस समय मेरे पास शब्द भी नहीं थे कि मैं कह सकूं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। उस समय मेरे पास अभिव्यक्ति नहीं थी। अपने अंदर के इमोशन, जो मैं महसूस कर रहा था, उसे कर नहीं पा रहा था। उसे शब्दों में तठस्थ होकर पूरी तन्मयता से आत्मसात करके मैं डायरेक्टर के सामने स्टेज पर फोरप्ले नहीं कर पाता था। अतरू एक्टिंग छोड़कर, मैं डायरेक्शन में चला गया। एन एस डी में शायद यह अकेला केस था जहां मैंने दो साल की जगह, चार साल लगाया। पहले दो साल एक्टिंग में फिर दो साल डायरेक्शन में लगाया और फाइनली मेरा डिप्लोमा डायरेक्शन में ही हुआ।

सवाल: आपका साहित्य के प्रति झुकाव और कविता-कहानी के पाठ का विचार कैसे बन गया ?

जवाब: यह सब सहज रूप से अपने आप ही होता गया। मुझे लगता है कि आपका मन, अपने आप उस तरफ होता है, जिस तरफ आपका रुझान होता है। एनएसडी, दिल्ली में पढ़ने के दौरान, नाटकों से जुड़ाव का भी, इस पर पाजिटिव कंट्रीब्यूशन हुआ। एनएसडी में होने वाले, अंग्रेजी या दूसरी अन्य भाषाओं के ज्यादातर नाटक भी, हिन्दी या हिन्दुस्तानी में ही होते हैं और वो सब के सब लिट्रेचर बेस्ड होते हैं। ये उसकी एक खासियत है। हमारी ट्रेनिंग वहां हुई तो उस बहाने से अच्छे-अच्छे नाटकों को पढ़ने का मौका मिला। जिसमें कहानी के साथ-साथ प्लाट, विभिन्न करेक्टर, उतार-चढ़ाव और क्लाइमेक्स भी प्रभावशाली होता था। हल्के फुल्के ढंग से नहीं बल्कि उस प्रासेस के अंदर सीरियस सब्जेक्ट के साथ हमारी शुरुआत हुई और फिर जब मैं डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगा तो धीरे धीरे सब्जेक्ट को और ज्यादा समझने की चाह की वजह से उसमें डूब जाता था। ज्यादातर चीजें जब भी मुझे पढ़ने को मिली, पसंद वही आईं, जिसमें एक्चुएली कुछ तथ्य था। सारे एलिमेंट्स हो चाहे व्यंग्य हो परसाई का या कुछ भी हो मगर कुछ ऐसा हो जो आंखे खोलता हो और जो समाज को रिफलेक्ट करता हो। उसी दौरान सन् 1973 में ही धूमिल जी की लिखी ष्संसद से संसद तकष् किताबश् पढ़ने को मिली। ‘पटकथा’ उसकी आखिरी कविता है। ये जो सीरियस थिएटर या सीरियस लिट्रेचर बेस्ड थिएटर होता है वो करते करते, ज्यादातर मुझे सीरियस चीजें ही ज्यादा पसंद आने लगी। सीरियस चीजों में ही एक उदाहरण है कि शायद 1973 या 74 में ‘अंधायुग‘ नामक एक नाटक डायरेक्ट करने के लिए मुझे कला परिषद ने बुलवाया था। अंधायुग बहुत जबरदस्त ड्रामा है। उसके अंदर जबरदस्त कविता के साथ-साथ इमोशंस भी है। उसके अंदर बहुत स्ट्रांग तरीके से, क्या नहीं है ? इस तरह की जब आपकी सीरियस शुरुआत हुई हो और उस तरफ से जब आप आएंगे तो आप अच्छे साहित्य से ही जुड़ेंगे।

फिर धीरे धीरे खाली समय में आज से छब्बीस सत्ताइस साल पहले मेरे घर पर चौपाल नाम की साहित्यिक गोष्ठी शुरू हुई। हर महीने, किसी दिन पचास-सौ लोग, मेरे घर इकट्ठे होकर, कहानियां-कविताएं पढ़ते थे, छोटे-छोटे नाटक भी करते थे। अक्सर मेरे दोस्त मुझसे कहते थे आप कविता पढ़िए, कोई कहानी पढ़िए। कभी कभी मैं भी पढ़ देता था। उस तरह से और ज्यादा लोगों को लगने लगा कि ये कविताएं क्या खूब पढ़ता है। इस तरह से धीरे-धीरे क्रिएट हो गया कि मैं बड़ा साहित्य अनुरागी एक्टर हूँ।

सवाल: कहा जाता है कि कलाकार जन्मजात होता है उसको निखारा तो जा सकता है लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में बनाया नहीं जा सकता। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं ?

जवाब: दरअसल डायरेक्शन करते-करते ही, मुझे एक्टिंग के फंडे क्लीयर हुए थे। इस एक्टिंग सिखाने के दौरान ही मैं भी एक्टिंग सीख पाया। अब मैं कन्विंस हूं कि जिस तरह से एक्टिंग सीखने का कोई फ्लैट कोर्स बना दिया जाता है उस तरह से एक्टिंग नहीं सिखाई जा सकती है। एक्टिंग बहुत व्यक्तिगत मामला है। वो क्लास नहीं है, जैसे म्यूजिक है, जैसे डांस है। ये गुरु-शिष्य परंपरा का एक इंडीविजुअल पूरा खेल है, तपस्या है। पता नहीं एक्टिंग को इस तरह से कितना देखा गया है कितना नहीं। मैंने महसूस किया कि यह भी बहुत सेंसिटिव, बारीक और बहुत तपस्या वाला फील्ड है। हम हर किसी को एक्टिंग सिखा नही सकते। उसके अंदर से एक्टर को निकालना होता है। इसका कोई एक निश्चित तरीका भी नहीं है। मैं किसी को अपना तरीका सिखा सका हूँ लेकिन वो बनावटी होगा। हमें गाइडलाइन देनी होती है कि सामने वाला अपने अंदर के एक्टर को बाहर निकाले।

|

| जया बच्चन के साथ राजेंद्र गुप्ता |

सवाल: फिल्म टीवी या थिएटर जगत में आप किस अभिनेता या निर्देशक से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

जवाब: वर्तमान में अभिनेता नसीरूद्दीन शाह का मैं बहुत मुरीद हूं। थियेटर में उनको बहुत बड़ा और अच्छा एक्टर मानता हूं। उनके जैसी एक्टिंग की डायमेंशन्स बहुत कम लोगों में है। जितना एक्टिंग में वो बारीक काम करते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता, किसी और का उतना बारीक काम मैने देखा हो। अभिनय जगत में एक से एक कमाल के एक्टर बहुत प्रभावशाली हैं। मगर जो बारीकी नसीरूद्दीन शाह के काम में है, हर रोल को एकदम अलग तरह से, पूरे परफेक्शन के साथ निभाते हैं। फिल्मों में और भी बहुत से कमाल के एक्टर हैं। सबसे पहले आप दिलीप साहब को देखिए, क्या काम करते थे। हमारे जैसी जनरेशन जो इस लाइन में आई है, उनके यही रोल मॉडल थे। पुराने जमाने में दिलीप साहब, मोतीलाल साहब, बलराज साहनी साहब, बहुत गजब के एक्टर थे।

सवाल: पुरानी फिल्मों में अधिकतर दर्शक फिल्म के दुखभरे दृश्यों से प्रभावित हो, सुबकने लगते थे। क्या वजह है कि अब दुख भरे दृश्यों में, किसी के दुख को देखकर, दर्शकों के आंखों से आँसू नही निकलते ?

जवाब: आजकल अगर किसी के आंख से एक सेकेंड के लिए, आंसू निकलेगा भी तो साथ का आदमी कहेगा, चल यार ये तो रोज कई बार होता है। किस-किस के लिए रोएगा। आज का आदमी सिर्फ़ अपने-आप में केंद्रित होकर जीता है। आज का तंत्र कह रहा है कि आप अपने काम से काम रखिए। व्यर्थ में किसी पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप किसी की मुसीबत में रुक कर उस की मदद करने लगोगे तो आप खुद दूसरी मुसीबत में फंस जाओगे। पूरा तंत्र, इंसान को रोकने या दूसरों की मदद न करने के लिए ही प्रेरित करता नज़र आता है। आप किस-किस को दोष दीजिएगा।

सवाल: आज के दर्शको में इंसानियत से जुड़ी भावुकता, नहीं दिखाई देने का क्या कारण है ?

जवाब: समाज और देश के हालात जैसे हैं, आज का आदमी उसी का ही तो प्रोडक्ट हैं। वो अपने चारों तरफ चालाकी, स्वार्थ, गलाकाट प्रतियोगिता देख रहे हैं। खुद के जिंदा रहने के अनुभव में, पचास तरह के अनुभवों से वो गुजरता है। हो सकता है उसका दोस्त ही उसकी छाती पर पांव रखकर आगे बढ़ गया हो, तो वो हवा में कैसे मासूम रह जाएगा। जाने अनजाने पता नहीं कितने अच्छे-बुरे अनुभव, आपके व्यक्तित्व को कांससली-अनकांशसली प्रभावित करते रहते हैं। आपका व्यक्तित्व आखिरी दम तक बनता बिगड़ता रहता है। ऐसे माहौल में भावुकता का खत्म होना स्वाभाविक है।

सवाल: अभी आपकी टीम ने सुदामा पांडेय धूमिल की प्रसिद्ध कविता ‘पटकथा’ का मंचन किया। इस मंचन को आप एक प्रयोग कहेंगे या कुछ और ?

जवाब: हम इसे प्रयोग कह सकते हैं। एक कोशिश है जो हमने किया। दर्शकों के रिस्पांस भी काफी एनकरेजिंग हैं। हम इसके शोज और भी कर रहे हैं।

सवाल : किसी कविता का बिना नाट्य रूपांतर किए, मंचन करना क्या संभव है? ‘पटकथा’ के मंचन को आप किस तरह से देखते हैं ?

जवाब: मैंने ‘पटकथा’ कविता का नाप्य रूपांतर किया ही नहीं है। अगर आप धूमिल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि धूमिल तो खुद इतने ड्रामेटिक हैं कि उनकी रचनाओं में ड्रामा खोजने की जरूरत ही नहीं है। ‘पटकथा’ के एक-एक शब्द-भाव इतने कमाल के, इतने ड्रामेटिक और आज भी प्रासंगिक हैं कि मैंने कहा इस कविता का मुझे अवश्य मंचन करना है। भाव और शब्द जो उनके हैं, उसे मैं अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। भाव भी उन शब्दो से ही आ रहा है। मैं तो अपनी भरसक कोशिश और भरसक ईमानदारी से, उसे ज्यों का त्यों, अपने दर्शकों से बांटने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो एज एन एक्टर, उस कविता को सीधे दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। मेरे ख्याल से, धूमिल को गये हुए, आज लगभग 45 साल हो रहे हैं। सन् 81 में उनकी डेथ हो जाने के बावजूद धूमिल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सिवा एक दो संदर्भों, को छोड़कर यह लगता ही नहीं कि आप कब की बात कर रहे हो। वर्तमान पालिटकल और सोशल परिस्थितियों में पूरे देश के हालात, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। मैंने ये कविता शायद सन् 73 या 74 के आस-पास पहली बार पढ़ी थी तब से मैं इससे बहुत प्रभावित था लेकिन स्टेज पर अकेले सोलो एक्टिंग करने की, इससे पहले कभी भी मुझे हिम्मत नहीं हुई।

|

| राजेंद्र गुप्ता मुंबई स्थित अवास पर अशोक श्रीवास्तक ‘कुमुद’, कुमुद श्रीवास्तव और राजेंद्र गुप्ता। |

सवाल: सर आप कहते हैं कि आप साहित्य के विकास या साहित्य से नहीं जुड़े हैं। लेकिन साहित्य का विकास व प्रचार ऐसी रचनाओं के प्रेजेंटेशन से बहुत तेजी से होता है। जो लोग धूमिल की इस कविता का मंचन देखते हैं वो अन्य कविताओं से भी जुड़ते हैं।

जवाब: पिछले तीन चार साल से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनेल ‘राजेंद्र गुप्ता वाच’ नाम से बनाया है। उसमें ज्यादातर यही है। मैं कविताओं और कहानियों का पाठ करता हूं और एक तरह से एज एन एक्टर, वो मेरा भी रियाज है। इस बहाने मैं उन चीजों को सामने लाता हूँ जो मुझे पसंद है और सिनेमा और नाटकों में नहीं आ पा रहा है, जो करेंट समाज, उसका जो दुख-दर्द झरोखा, जो नहीं दिखाया जाता, न उन पर कोई हिम्मत करता है, न किसी को लेना देना है। बेसिकली यह इंटरटेनमेंट वर्ड है। यहाँ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। इस तरह का काम सिनेमा में बहुत थोड़ा होता है। कुछ लोग अपना पैसा खर्च करके, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। किसी जमाने में लोग, सरकारी संस्थाओं के पैसे को मोबलाइज करके भी फिल्में बनाते थे। ज्यादातर लोग यह महंगा काम नहीं कर पाते हैं। मैं इन चीजों को नाटक के माध्यम से करता हूं।

सवाल: आजकल की जो फिल्में आ रही हैं, उसमें टेक्नालाजी का बहुत प्रयोग हो रहा है, फिल्में बहुत भव्य और विशाल स्तर पर बन रहीं हैं। इस नज़र से, थिएटर में टेक्नालाजी के प्रयोग पर आपका क्या विचार है?

जवाब: थिएटर को टेक्नालाजी की बहुत जरूरत नहीं है। यूं तो आप हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे एडिशन ही होगा, उससे फायदा ही होगा लेकिन थिएटर को इसकी क्या जरूरत है। इसमें इतना ब्लैक एंड व्हाईट नहीं, कोई फार्मूला नहीं है। सवाल यह है कि स्टेज या थिएटर बेसिकली लाइव है। वहां एक्टर सबसे बड़ी मशीन है। सिनेमा में जितना एक्टर महत्वपूर्ण हैं उतनी ही टेकनीक महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि हिंदूस्तान का सिनेमा एक्टर ओरियंटेड है और यहां का थिएटर डायरेक्टर ओरिएंटेड हो गया है। जबकि एक्चुएली अपनी बेसिक जरूरतों के अंतर्गत नाटक जो है वो अभिनेता का है और सिनेमा टेक्नीक का है। सिनेमा कहां से आया रंगमंच से आया। रंगमंच में जो हम कर रहे हैं, सिनेमा ने उसको रिकार्ड कर लिया। थिएटर में बिना टेक्नीक के भी काम चल सकता है, मगर जो लोग पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं एक-एक दो-दोकरोड़ तक का प्रोडक्शन भी थिएटर में करते हैं।

|

| आशुतोष राणा के साथ राजेंद्र गुप्ता |

सवाल: आपने लगान, तनु वेड्स मनु, सदाबहार जैसी बहुत सी फिल्में और शक्तिमान, चिड़ियाघर और चंद्रकांता जैसे टीवी सीरियल के अलावा बहुत से नाटकों जैसे चाणक्यशास्त्र, कन्यादान आदि में भी काम किया है। आप किस रोल से अपने आपको सबसे ज्यादा संतुष्ट मानते हैं ?

जवाब: सब के सब रोल में कुछ कमियों के साथ-साथ कुछ मजेदार किस्से भी होते हैं। आप एक अमूर्त चीज को मूर्त कर रहे हैं। एक कहानी और किरदार को आप जिंदा कर, एक्चुअल घटित होते दिखा रहे हो। आडियंस को लगना चाहिए कि मैं रियल देख रहा हूं तभी वो उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए वो दृश्य अपने-आप में इतना कंविंसिंग होना चाहिए कि आडियंस को वो रियल लगे। दर्शक को कंविंस करने के लिए, उसको रियल बनाने की कोई लिमिट ही नहीं है। आप कोशिश पर कोशिश करते रहिए। उसके सुख-दुख, गुस्से को, रोने-हँसने को, उसकी हर चीज को उसके साथ आत्मसात करिए। रचनात्मक काम तो अंतहीन होता है। वो कोई आखिरी खुशी नहीं होती। कोई मंजिल अंतिम नहीं होती।

सवाल : वर्तमान तथा निकट भविष्य में आपकी आने वाली फिल्में टीवी सीरियल या नाटक कौन कौन हैं ?

जवाब: वर्तमान समय में, हमारा एक नाटक ‘जीना इसी का नाम है’ दो साल से चल रहा है। दूसरा नाटक ‘पटकथा’ अभी-अभी शुरू हुआ है। अभी हम एक और नाटक का रिहर्स कर रहे हैं जो जिन्ना के ऊपर है। यह जिन्ना की पर्सनल लाईफ पर आधारित बहुत ड्रमैटिक नाटक है। इसमें तीन करेक्टर हैं; जिन्ना, जिन्ना की बहन और जिन्ना की बेटी। इसमें, इन तीनों के बीच में ही पूरी कंफ्लिक्ट, पूरी डेढ़ घंटे की डिबेट है। हिंदूस्तान की तात्कालिक पालिटिक्स, इस्लाम और हिंदूस्तान को लेकर, इनके अपने-अपने विचार, से इसे सँजोया गया है। इस पारिवारिक डिस्कसन से पता चलता है कि जिन्ना ऐसा क्यों है और क्यों उसने पाकिस्तान बनाया। नाटक के अनुसार, शायद इसके पीछे पर्सनल रीजन ज्यादा है। इसके अलावा मेरी एक ओटीटी वेबसीरिज नेट फ्लेक्स पर ‘ब्लैक वारंट’ 10 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म अभिनेता राज कुमार राव के साथ भी, मेरी एक फिल्म ‘मालिक’ बहुत जल्द आने वाली है।

(गुफ़्तगू के जनवरी-मार्च 2025 अंक में प्रकाशित)